Contracting mit Wärmepumpen

– ein strategischer Baustein für die Dekarbonisierung des Wohnungsbestands

Auf dem Weg zum klimaneutralen Gebäudebetrieb

Deutschland strebt bis 2045 Klimaneutralität an und hat dafür im Klimaschutzgesetz verbindliche Ziele zur Reduktion von Treibhausgasemissionen festgelegt. Dies gilt insbesondere für den Gebäudesektor, der über 30 % der CO₂-Emissionen und rund 35 % des Endenergieverbrauchs in Deutschland verursacht. Der Großteil der Emissionen entsteht durch Nutzung fossiler Brennstoffe bei der Wärmeversorgung von Haushalten und Unternehmen. Da bestehende Potenziale unzureichend ausgeschöpft werden, verfehlt der Gebäudesektor die Klimaziele bisher jedoch regelmäßig.

Für einen klimaneutralen Gebäudebetrieb sind vor allem zwei Faktoren entscheidend: die Reduktion des Energieverbrauchs und der Umstieg auf erneuerbare Energien. Dafür braucht es energetische Sanierung, Heizanlagenwechsel und Energieträgerwechsel. Ergänzend können Maßnahmen wie die Optimierung bestehender Anlagen oder ein verändertes Nutzerverhalten wirken. Hohe Investitionskosten, langfristige Amortisation und fehlende Ansätze für eine faire Kostenverteilung erschweren die Umsetzung dieser notwendigen Maßnahmen. Gesetzliche Regelungen wie z.B. das CO₂KostAufG und die Modernisierungsumlage sollen hier Anreize schaffen.

Klimaneutralität im Gebäudesektor erfordert Investitionen, politische Anreize und praktikable Lösungen.

Aber auch mit regulatorischer Unterstützung tragen Wohnungsunternehmen den Großteil der Investitionskosten weiterhin selbst. Deshalb bevorzugen sie kostengünstige und schnell umsetzbare Maßnahmen wie den Austausch der Heizungsanlage statt einer umfassenden Gebäudedämmung. Diese Priorisierung ist angesichts des hohen Anteils von rund 78 % fossil betriebener Wärmeerzeuger in Deutschland naheliegend, da hier kurzfristig erhebliche Emissionsminderungen möglich sind. Vor diesem Hintergrund fordern Verbände wie der GdW, dass die politischen Rahmenbedingungen künftig stärker auf eine tatsächliche CO₂-Reduktion ausgerichtet werden, anstatt ausschließlich eine Verbesserung der Gebäude-Effizienz vorzuschreiben. Ein positives Beispiel hierfür ist die GEG-Vorgabe, nach der neue Heizsysteme mit mindestens 65 % erneuerbaren Energien betrieben werden müssen.1

Die politisch gesteckten Ziele zur Emissionsreduzierung führen dazu, dass der Weiterbetrieb von Gasanlagen gesetzlich zunehmend eingeschränkt wird. Die verabredete kontinuierlich steigende CO2-Bepreisung und die wachsenden Netzentgelte führen zu einer langfristigen Verteuerung von Erdgas. Netzentgelte machen bereits heute einen erheblichen Teil der Wärmekosten aus und könnten sich Prognosen zufolge bis 2045 gegenüber 2022 vervierfachen.2 Gründe hierfür sind die sinkende Nachfrage nach Erdgas – wodurch sich die Netzentgelte auf immer weniger Verbraucher verteilen – sowie der schrittweise Rückbau von Gasnetzen und anderer fossiler Infrastruktur.

Neben politischen Eingriffen tragen auch geopolitische Entwicklungen zu Preissteigerungen und Versorgungsunsicherheiten nicht-erneuerbarer Energieträger bei. Dies erhöht den Bedarf nach energetischer Autonomie. Eine Umstellung von Gas auf regenerative Energien ist daher mittelfristig alternativlos.

Vor diesem Hintergrund treibt die kommunale Wärmeplanung bundesweit den Ausbau und die Dekarbonisierung der Fernwärme voran. Gerade in urbanen Räumen stellt der Anschluss an Fernwärme häufig die naheliegende Lösung dar, um auf steigende Gaspreise und regulatorische Risiken zu reagieren. Die CO2-Emissionen fernwärmeversorgter Gebäude sinken dabei langfristig quasi „automatisch“, da die Netzbetreiber selbst dazu verpflichtet sind, ihre Erzeugung zunehmend klimaneutral zu gestalten. Ist ein Fernwärmeanschluss langfristig nicht realisierbar, kommen als Übergangslösungen biogene Brennstoffe (z. B. Pellets oder Biomethan) oder strombasierte Heizsysteme in Betracht. Um echte Klimaneutralität zu erreichen ist jedoch die flächendeckende Einführung von Wärmepumpen die einzige realistische Alternative zum Anschluss an grüne Fernwärme.

Förderbedingungen für Wärmepumpen

Wärmepumpen lassen sich je nach genutzter Wärmequelle in drei Haupttechnologien unterteilen. Den mit Abstand größten Anteil stellen Luft-Wasser-Wärmepumpen, die 2023 92,7 % der verbauten Wärmepumpen3 ausmachten. Sie sind vergleichsweise einfach zu installieren und erfordern geringere Investitionen. Wasser-Wasser-Wärmepumpen (0,8 %) sowie Sole-Wasser-Wärmepumpen (6,5 %), die Grundwasser oder Erdwärme als externe Wärmequellen nutzen, erfordern häufig behördliche Genehmigungen sowie aufwendige Bohrungen und sind daher mit deutlich höheren Erschließungskosten verbunden. Dafür zeichnen sie sich durch eine höhere Effizienz und eine geringere Wetterabhängigkeit aus.

Trotz wachsender Bedeutung von Wärmepumpen besteht Optimierungsbedarf bei Förderbedingungen, um auch den Einsatz in Mehrfamilienhäusern zu stärken.

Für den Markthochlauf dieser Technologien plant auch die aktuelle Bundesregierung Maßnahmen zur Förderung von Wärmepumpen: Stromnetze und Speicher sollen laut Koalitionsvertrag ausgebaut und Subventionsprogramme für den Umstieg weitergeführt werden. Unklar ist derzeit, ob und wann mit einer Senkung der Strompreise zu rechnen ist. Das Strom-Gas-Preisverhältnis ist ein zentraler Faktor für die Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen und sollte zugunsten der grünen Technologie verschoben werden. Änderungen bei Fördersätzen sind bislang nicht bekannt. Aktuell sind Zuschüsse über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und zinsgünstige KfW-Darlehen4 kombinierbar, sofern eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von mindestens 3,0 erreicht wird – dabei gelten folgende Förderungskonditionen:

- Basisförderung (30 %)

- Effizienzbonus (5 %) für Wärmepumpen mit Energie aus Wasser, Erdreich, Abwasser oder mit natürlichen Kältemitteln wie Propan

Wohnungsunternehmen können im Gegensatz zu privaten Eigentümer:innen ausschließlich diese Förderkomponenten in Anspruch nehmen, wodurch der maximale Förderanteil auf 35 % der Investitionskosten beschränkt ist. Die Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (BID) fordern mit Blick auf die hohen Investitionsbedarfe, dass die Grundförderung die gesamte heizungstechnische Anlage einschließlich erforderlicher Umfeldmaßnahmen abdeckt, die maximalen Förderkosten an den realen Investitionskosten ausgerichtet werden und auch Wohnungs- und Immobilienunternehmen Zugang zu zinsgünstigen Programmen und Tilgungszuschüssen erhalten. Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) unterstützt diese Forderungen und betont zusätzlich die Notwendigkeit technologischer Offenheit in der Förderpolitik.

Wie stark Förderpolitik und politische Rahmenbedingungen tatsächlich auf den Markt wirken, zeigt ein Blick auf die Absatzentwicklung: Seit Einführung der BEG im Jahr 2020 ist der Absatz kontinuierlich auf bis zu 356.000 Geräte im Jahr 2023 gestiegen5. Aufgrund politischer Unsicherheit und mangelnder Bekanntheit der Fördermöglichkeiten war der Absatz 2024 dann stark rückläufig (- 46 %). Im ersten Quartal 2025 wurde im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wieder ein Anstieg von rund 35 % verzeichnet. Ein- und Zweifamilienhäuser (EFH) sind dabei weiterhin der dominierende Absatzmarkt gegenüber Mehrfamilienhäusern (MFH). Bei den 2024 fertiggestellten Neubauten wurden rund 74 % der EFH mit Wärmepumpen ausgestattet, aber nur etwa 46 % der MFH6. Die 3,3 Mio. MFH in Deutschland umfassen 23 Mio. Wohnungen und somit die Hälfte aller Wohneinheiten. Derzeit sind nur in ca. 3 % davon Wärmepumpen verbaut, während zugleich jede dritte Heizanlage in MFH über 20 Jahre alt und folglich zeitnah zu ersetzen ist7.

Herausforderungen in der Umsetzung

Um einen effizienten Betrieb von Wärmepumpen zu gewährleisten, müssen bestimmte Mindestanforderungen erfüllt sein. Dazu zählen eine gute Wärmedämmung, niedrige Vorlauftemperaturen, großflächige Heizkörper (z. B. Fußbodenheizung) sowie ein gleichmäßiges Nutzerverhalten. Dadurch kann der Strombedarf reduziert und eine möglichst hohe JAZ erzielt werden. Der effektive Einsatzbereich von Wärmepumpen liegt daher vor allem in Neubauten und energetisch sanierten Bestandsgebäuden. Unsanierte Altbauten oder Haushalte mit sehr hohem Energieverbrauch eignen sich hingegen weniger. Da sich jedoch der überwiegende Teil der Bestände in der Wohnungswirtschaft mittlerweile in den Effizienzklassen A bis E befindet, ist der Einsatz von Wärmepumpen in vielen Fällen bereits ohne umfassende bauliche Maßnahmen möglich.

Wärmepumpen bieten großes Potenzial, stoßen jedoch auf technische, wirtschaftliche und strukturelle Hürden.

Durch Weiterentwicklung der Technologie und gezielte Zusatzmaßnahmen lassen sich die Einsatzmöglichkeiten zudem deutlich erweitern. So können etwa Pufferspeicher oder ein hydraulischer Abgleich dazu beitragen, Wärmepumpen auch unter weniger optimalen Bedingungen (z. B. fehlende Fassadendämmung, hohe Verbräuche) technisch und wirtschaftlich sinnvoll zu betreiben. Reicht die Leistung dennoch nicht aus – was häufig bei Luft-Wasser-Wärmepumpen oder bei gleichzeitiger Heiz- und Warmwasserbereitung vorkommt – bietet sich eine bivalente Anlage an. In diesem Fall wird die Wärmepumpe durch einen zweiten Wärmeerzeuger unterstützt, der Lastspitzen abfedert. Gerade bei hohen Vorlauftemperaturen und Heizlasten bieten Hybridsysteme die notwendige Flexibilität. Da bestehende Heizsysteme (z. B. Gaszentralheizungen) häufig noch funktionstüchtig sind, lässt sich ein bivalenter Betrieb ohne erhebliche Mehrkosten gegenüber einer rein monovalenten Lösung realisieren. Zwar ist dies keine dauerhafte Lösung, solange der zweite Wärmeerzeuger fossile Brennstoffe nutzt, doch erfüllt sie vorerst die gesetzlichen Anforderungen. Ein späterer Umstieg auf erneuerbare Energieträger wie Biomethan ermöglicht langfristig eine klimafreundliche Versorgung.

Neben den technischen Voraussetzungen spielen auch bauliche und organisatorische Faktoren eine Rolle: Wärmepumpen benötigen ausreichend Platz am Gebäude sowie einen geeigneten Standort für die Anlage. Hinzu kommen Schallschutzaspekte, da insbesondere die Ventilatoren von Luft-Wasser-Wärmepumpen nicht unerhebliche Lärmemissionen verursachen.

Darüber hinaus stellen Installation, Betrieb und Wartung von Wärmepumpen hohe Anforderungen an Fachwissen und personelle Kapazitäten. Aufgrund des Fachkräftemangels und der technischen Komplexität stehen Wohnungsunternehmen hier vor erheblichen Herausforderungen. Zusätzlich führt fehlendes Know-how im Handwerk und bei Herstellern häufig zu fehleranfälligen Projekten mit hohem Nachbesserungsbedarf.

Schließlich stellen auch die finanziellen Rahmenbedingungen eine große Hürde dar. Trotz der beschriebenen Fördermöglichkeiten sind die Investitionskosten hoch und nur eingeschränkt auf die Mieter:innen umlegbar. Insbesondere, wenn vor dem Einbau einer Wärmepumpe zunächst die Gebäudehülle energetisch saniert werden muss, sind die finanziellen Belastungen oft so hoch, dass Investitionen trotz erzielbarer Emissionseinsparungen zurückgestellt werden.

Erschwerend hinzu kommt die Vervielfachung der Fremdkapitalkosten in jüngerer Vergangenheit. In einem Marktumfeld hoher Zinsen und Baukosten sehen sich viele Wohnungsunternehmen wirtschaftlich kaum in der Lage, energetische Sanierungen umzusetzen. Erforderlich ist daher ein Ansatz, der die Dekarbonisierung des Gebäudebestands vorantreibt, ohne Vermieter:innen oder Mieter:innen finanziell zu überfordern.

Mieter-Vermieter-Dilemma

Wohnungsunternehmen können die Wärmeversorgung und deren Dekarbonisierung grundsätzlich auf zwei Wegen realisieren. In der Regel übernimmt das Wohnungsunternehmen als Eigentümer der Heizungsanlage die Verantwortung für Installation, Wartung, Betrieb und die Wärmeversorgung der Mieter:innen. Die Brennstoffkosten werden verbrauchsabhängig und ohne Aufschlag an die Mieter:innen weitergegeben. Das Preisrisiko liegt bei den Mieter:innen, während das Unternehmen die Investitions- und Betriebskosten trägt. Muss die Anlage ersetzt werden – etwa altersbedingt oder aufgrund gesetzlicher Vorgaben – ist das Wohnungsunternehmen allein investitionspflichtig. Ein Teil dieser Kosten kann über die Modernisierungsumlage8 an die Mieter:innen weitergegeben werden.

Dabei darf die monatliche Miete innerhalb von sechs Jahren um höchstens 10 %9 bzw. 0,50 EUR/m2/Monat steigen. In vielen Fällen sind die Umlagemöglichkeiten durch rechtliche oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen – etwa Belegungsbindungen oder fehlende Mieterhöhungsspielräume – weiter begrenzt.

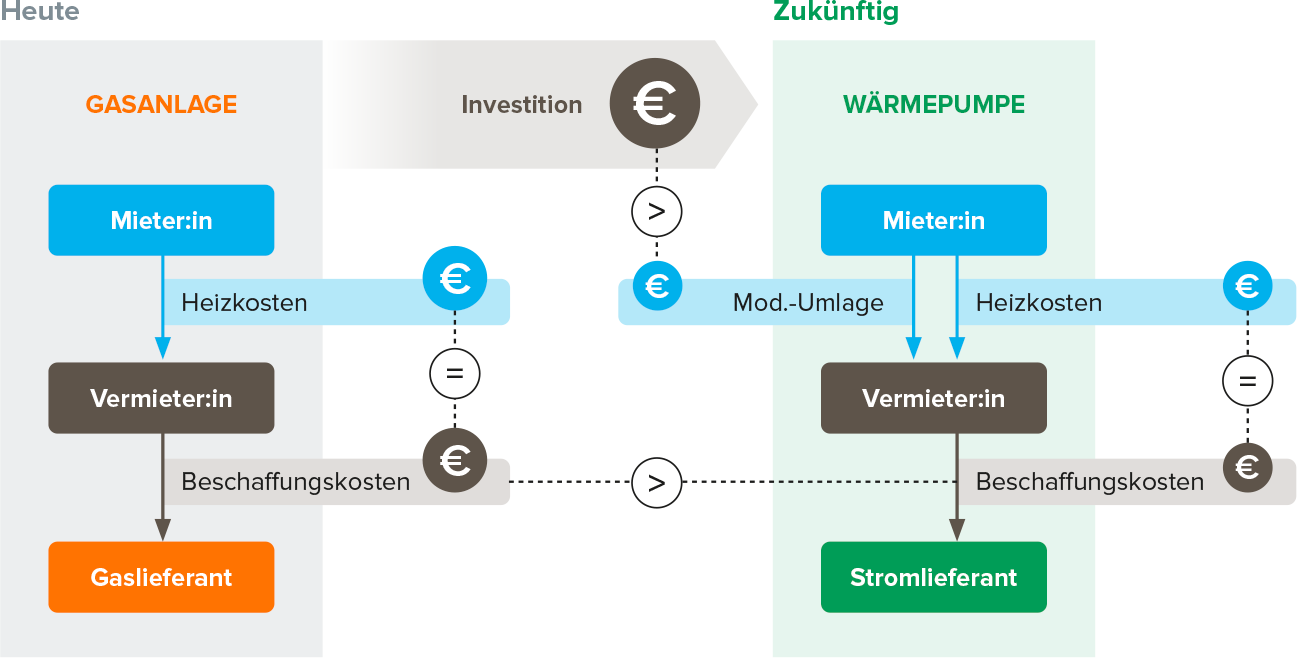

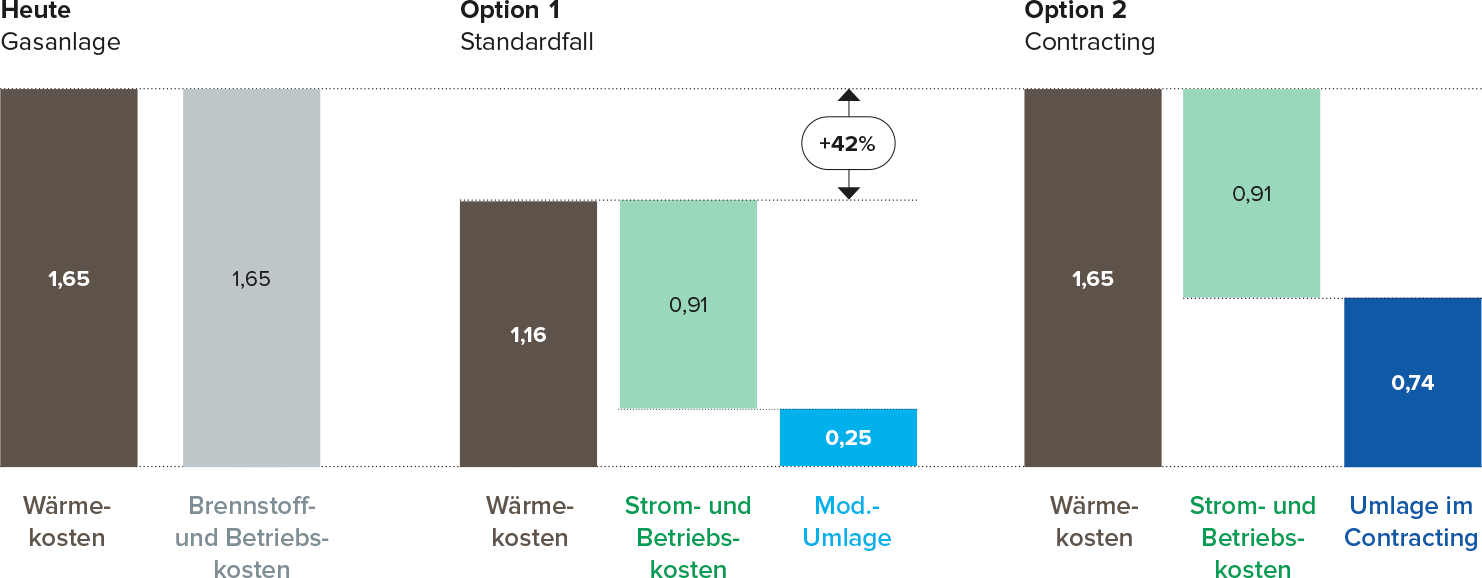

Abbildung 1: Mieter-Vermieter-Dilemma

Diese Rahmenbedingungen führen zu einem bekannten Problem in der Wohnungswirtschaft – dem sogenannten Mieter-Vermieter-Dilemma (vgl. Abb. 1). Es beschreibt die Situation, in der das Wohnungsunternehmen in moderne, klimafreundliche Heiztechnik investiert, die daraus resultierenden Einsparungen bei den Energiekosten jedoch ausschließlich den Mietenden zugutekommen. So sind die Heizkosten jeweils äquivalent zu den Beschaffungskosten des Energieträgers, wobei Mieter:innen im Falle der Wärmepumpe durch die höhere Effizienz von niedrigeren Kosten profitieren. Gleichzeitig ist die Umlage der Investitionskosten über die Miete, wie zuvor beschrieben, rechtlich nur begrenzt möglich und die Investition muss zum Großteil durch das Wohnungsunternehmen selbst gestemmt werden. Daraus ergibt sich die zentrale Frage, wie energetische Modernisierungen wirtschaftlich tragfähig realisiert werden können.

Wärme-Contracting

Der zweite Weg für Wohnungsunternehmen, Wärmeversorgung und deren Dekarbonisierung zu realisieren, ist das Wärme-Contracting. Hierbei handelt es sich um ein Dienstleistungsmodell, bei dem ein Contractor Planung, Errichtung und Betrieb der Heizungsanlage übernimmt – einschließlich der Gesamtverantwortung sowie des Investitions- und Betriebsrisikos. So lässt sich auch das Mieter-Vermieter-Dilemma lösen.

Wärme-Contracting bietet eine Lösung für das Mieter-Vermieter-Dilemma bei Investitionen in Wärmepumpen.

Eigentum und Instandhaltungspflichten gehen auf den Contractor über, wodurch das Wohnungsunternehmen dauerhaft von technischen und finanziellen Verpflichtungen entlastet wird, ggf. unter Berücksichtigung eines Baukostenzuschusses. Für die Mietenden verändert sich die Abrechnung: Anstelle von Brennstoffkosten wird ein Wärmepreis berechnet. Dieser unterliegt der Fernwärmeverordnung (AVBFernwärmeV) und setzt sich aus Grund- und Arbeitspreis zusammen.

- Grundpreis: pauschaler, verbrauchsunabhängiger Preisanteil zur Deckung fixer Kosten des Wärmelieferanten (z. B. Investition, Wartung und Instandhaltung)

- Arbeitspreis: verbrauchsabhängiger Preisanteil zur Deckung der variablen Kosten der Wärmelieferung (Brennstoffkosten, Betriebskosten)

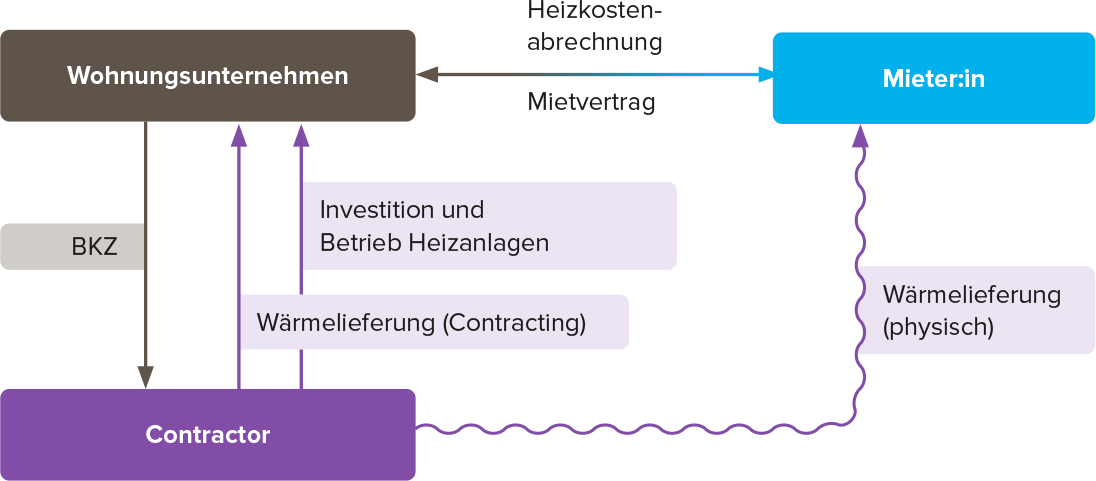

Abbildung 2:

Leistungs- und Vertragsbeziehungen Wärme-Contracting

Um Mieter:innen vor unverhältnismäßigen Mehrkosten zu schützen, gilt beim Contracting das Prinzip der Kostenneutralität. Der neue Wärmepreis wird auf Basis des bisherigen Energieverbrauchs und der historischen Preise so kalkuliert, dass für die Mietenden keine Mehrbelastung entsteht. Die Preisgestaltung muss daher transparent, indexbasiert und vertraglich geregelt über eine zugrunde gelegte Preisformel erfolgen. Diese fußt auf dem beschriebenen Basispreis sowie öffentlich zugänglichen Indizes, etwa für Strompreise oder Lohnkosten. Dennoch kann der Contractor eine Marge in seinen Wärmepreis (i. d. R. in den Grundpreis) integrieren. Dies schafft einen wirtschaftlichen Anreiz zur Optimierung des Anlagenbetriebs – ohne negative Effekte für die Mieter:innen. Die Wirtschaftlichkeit hängt allerdings auch von objektspezifischen Faktoren ab, zum Beispiel dem Zeitpunkt des Contracting-Einstiegs im Verhältnis zu bereits umgesetzten Effizienzmaßnahmen.

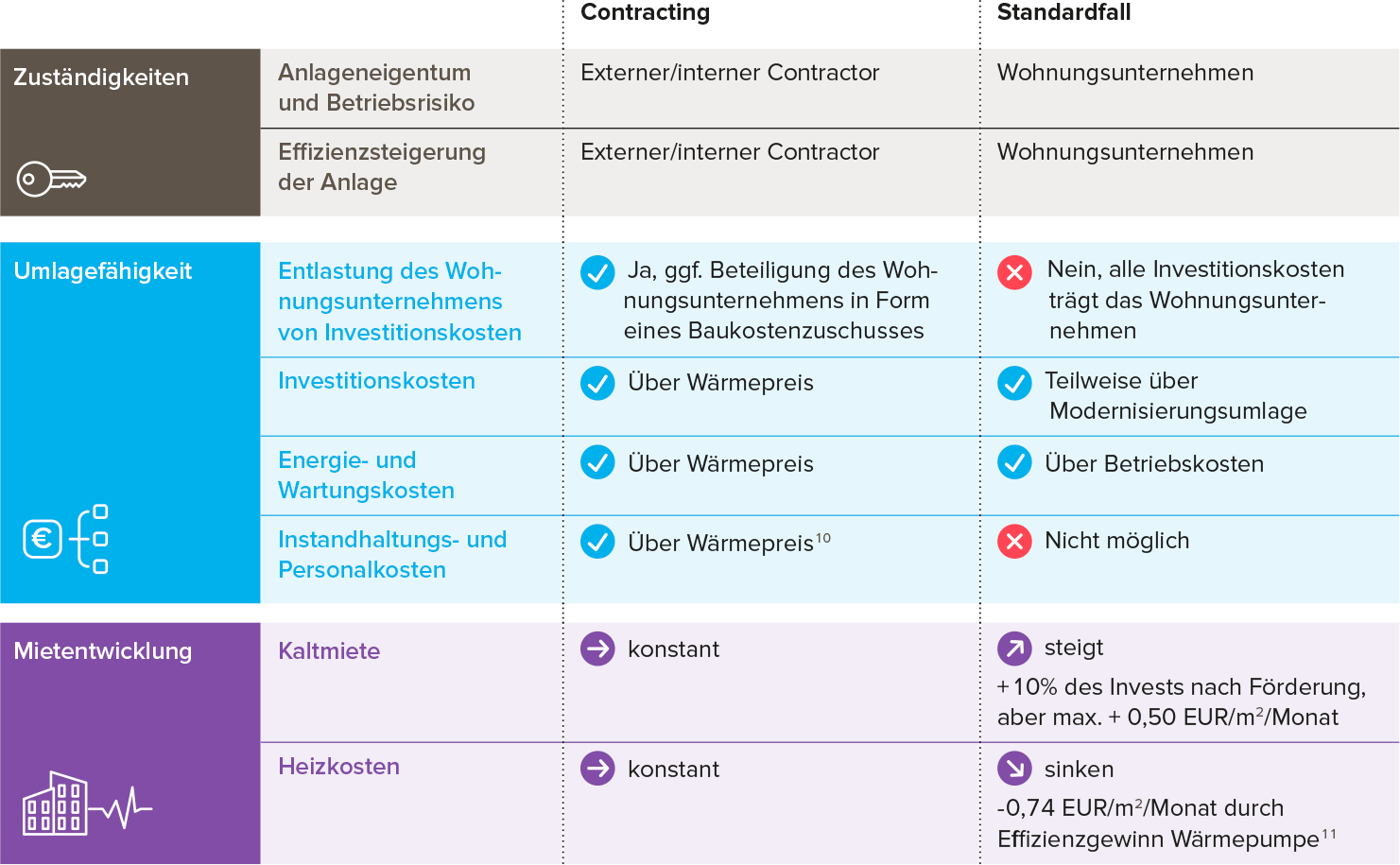

Abbildung 3: Vergleich Wärme-Contracting und Standardfall

Trotz aller Vorteile ist die Erfahrung mit Wärmepumpen im Contracting-Modell noch begrenzt. Ursache ist der geringe Anteil von MFH, die überhaupt mit Wärmepumpen beheizt werden. Die vorhandenen Anlagen werden überwiegend von den Eigentümern bzw. Wohnungsunternehmen betrieben. Selbst bei etablierten Contractoren liegt die Zahl der Wärmepumpen in einem solchen Lieferverhältnis bislang nur im zwei- bis dreistelligen Bereich. Auch die jährlichen Ausbaukapazitäten bewegen sich in vergleichbarer Größenordnung. Hinzu kommt, dass es sich derzeit – bedingt durch die hohen Investitionskosten – vorrangig um bivalente Anlagen handelt.

Wirtschaftliche Analyse anhand beispielhafter Szenarien

Zur Analyse der wirtschaftlichen Auswirkungen einer Wärmepumpeninvestition vergleichen wir verschiedene Umsetzungsvarianten aus Sicht eines beispielhaften Wohnungsunternehmens anhand von zwei Fallbeispielen, denen marktgerechte Annahmen zugrunde liegen:

- Standardfall: Umsetzung durch das Wohnungsunternehmen selbst unter Nutzung der Modernisierungsumlage

- Contracting: Umsetzung im Rahmen eines Wärmecontractings durch einen externen Anbieter oder intern in einer eigenen Energiegesellschaft (vgl. Velero Energie Services, Gewobag ED, GSG Energie, GEG)

Die Analyse basiert auf dem Portfolio eines fiktiven Wohnungsunternehmens mit 10.000 Wohneinheiten12, bei denen von einem durchschnittlichen jährlichen Wärmeverbrauch von 120 kWh/m² ausgegangen wird. In der Kalkulation werden ausschließlich monovalente Wärmepumpen betrachtet13, sodass Investitionskosten von 125 TEUR je Anlage bzw. 5 TEUR je Wohneinheit14 sowie ein maximaler Fördersatz von 35 % zugrunde gelegt werden. Bei bivalenten Lösungen würden die Kosten deutlich geringer ausfallen.

Der Vergleich zwischen Standardumsetzung und Contracting macht deutlich, welche Rolle Umlagefähigkeit und Rahmenbedingungen für die Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen spielen.

Zur Berücksichtigung der erforderlichen Betriebskostenneutralität wird ein fester Zielwärmepreis definiert. Da dieser Wert in Abhängigkeit von zuletzt abgerechneten Kosten und Verbräuchen steht, die im Beispiel nicht vorliegen, wird der durchschnittliche Fernwärmepreis von 16,20 ct/kWh15 als Referenz angesetzt. Contractor und Wohnungsunternehmen beziehen zu identischen Konditionen Energie (24,00 ct/kWh Strom16) und haben vergleichbare Kosten für die laufende Dienstleistersteuerung sowie die Steuerung des Anlagenneubaus. Die Hochrechnung erstreckt sich über eine Vertragslaufzeit von 15 Jahren, da dies der üblichen Mindestgebrauchsdauer einer Wärmepumpe entspricht17. Es wurde eine 5-jährige Verlängerung der durch die AVBFernwärmeV auf 10 Jahre18 begrenzten Laufzeit angenommen.

![Abbildung 4:

GuV eines externen Contractors über 15 Jahre [in Mio. EUR]](https://www.ritterwald.de/assets/publications/2025/WP-Contracting/RW202508_WP-Contracting_abb04.png)

Abbildung 4:

GuV eines externen Contractors über 15 Jahre [in Mio. EUR]

Externe Contractoren erwarten in der Regel EBT-Margen von mindestens 8 %. Diese werden zusammen mit weiteren umlagefähigen Kosten grundsätzlich im Wärmepreis berücksichtigt, lassen sich aber häufig nur durch einen Baukostenzuschuss (BKZ) realisieren. Im hier dargestellten Beispiel wird eine EBT-Marge von 8 % bei einem kumulierten Umsatz von 223 Mio. EUR durch einen BKZ in Höhe von 30%19 erreicht. Dadurch reduzieren sich Investitionssumme und Abschreibungen auf Seiten des Contractors, während beim Wohnungsunternehmen neben dem BKZ auch Kosten für die Steuerung des Contractors sowie Fremdkapitalkosten anfallen. Da sich die Investitionskosten für Wärmepumpen im Einzelfall stark unterscheiden können, ergibt sich auch für den BKZ eine gewisse Spannbreite. Lägen die Investitionskosten im Beispiel bei 200 TEUR je Anlage (8 TEUR je Einheit), einem ebenfalls marktüblichen Preis, wäre ein BKZ von 55 % und damit absolut ein deutlich höherer Beitrag des Wohnungsunternehmens erforderlich.

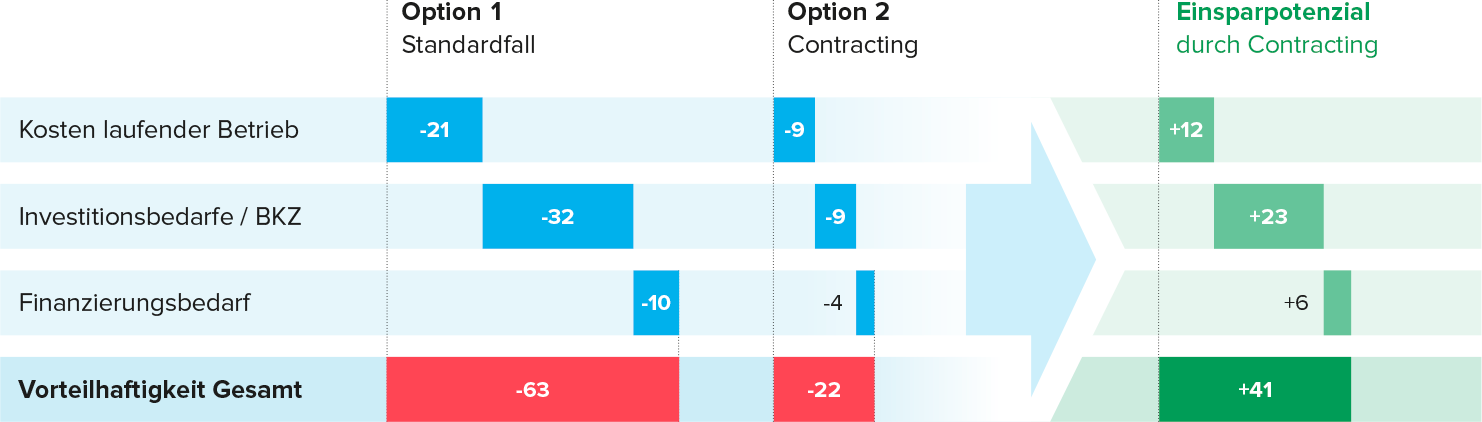

Im Standardfall kann das Wohnungsunternehmen lediglich die Energie- und Wartungskosten20 sowie einen Teil der Investitionskosten über die Modernisierungsumlage21 an die Mieter:innen weitergeben. Somit verbleibt ein erheblicher Teil der Kosten beim Unternehmen selbst. Über einen Zeitraum von 15 Jahren belaufen sich diese auf 63 Mio. EUR (158 TEUR je Anlage), während im Contracting nur 22 Mio. EUR (54 TEUR je Anlage) durch das Wohnungsunternehmen zu tragen sind. Der deutliche Kostenvorteil des Contractings in Höhe von 41 Mio. EUR (103 TEUR je Anlage) ergibt sich vor allem aus der höheren Umlagefähigkeit. Bei höheren Investitionssummen reduziert sich dieser Vorteil gegenüber dem Standardfall22 zwar, bleibt aber grundsätzlich bestehen.

Abbildung 5:

Vorteilhaftigkeit des Contractings kumuliert über 15 Jahre [in Mio. EUR]

Zusätzlich lässt sich die Auflösung des Mieter-Vermieter-Dilemmas über die Kostenverteilung in den jeweiligen Szenarien quantifizieren (siehe Abb. 6).

Vor Einbau der Wärmepumpen zahlen die Mieter:innen Heizkosten in Höhe von 1,65 EUR/m2/Monat23, die Brennstoff- sowie Betriebskosten umfassen. Dank des Effizienzgewinns der Wärmepumpe reduziert sich dieser Kostenblock im ersten Jahr nach Umstellung auf 0,91 EUR/m2/Monat. Darüber hinaus tragen Vermieter:innen im Standardfall 61 % der Investitionskosten24. Die monatlichen Kosten auf Seiten der Mieter:innen steigen durch die Modernisierungsumlage auf 1,16 EUR/m2. Im Contracting können neben den Abschreibungen zusätzlich Instandhaltungs- und Personalkosten sowie die Marge in den Wärmepreis eingerechnet werden. Dieser liegt damit wieder auf demselben Niveau wie vor der Umstellung – die Kostenneutralität ist gewährleistet. Das Dilemma wird durch die umfangreiche Umlagefähigkeit gelöst, da bei Vermieter:innen nur rund 10 % der Investitionskosten25 verbleiben. Zum Ende der Laufzeit ist – unter Berücksichtigung von Preissteigerungen26 – von einem Wärmepreis von 1,45 EUR/m2/Monat im Standardfall und 2,18 EUR/m2/Monat im Contracting auszugehen.

Die deutlichen Unterschiede in der Mieterbelastung machen es notwendig, im Falle einer Umstellung auf Wärmeliefercontracting die Sozialverträglichkeit im Blick zu behalten. Dies ist vor allem in Gebäuden mit hohen Verbräuchen relevant – hier sollten vor der Installation einer Wärmepumpe mögliche Sanierungsbedarfe überprüft werden.

Abbildung 6:

Wärmepreiskomponenten [EUR/m2/Monat]

Fazit

Die Wirtschaftlichkeitsanalyse zeigt: Aus Sicht der Wohnungswirtschaft ist Contracting derzeit die attraktivste Umsetzungsvariante für die Modernisierung der Heizanlage mit Wärmepumpen. Im Vergleich zur eigenständigen Investition und Nutzung der Modernisierungsumlage ergibt sich ein Kostenvorteil von rund 100 TEUR je Anlage. Mieter:innen profitieren dabei vom Prinzip der Kostenneutralität, ihre Heizkosten bleiben bei einer Umstellung konstant. Die Rentabilität hängt jedoch maßgeblich von externen Rahmenbedingungen und politischer Unterstützung ab. Grundlegend ist beispielsweise das Verhältnis von Strom- zu Gaspreisen – die ausgebliebene Umsetzung der angekündigten Strompreissenkung wirkt sich hier nachteilig auf die Wirtschaftlichkeit aus. Ein weiterer Einflussfaktor ist die Laufzeit von Versorgungsverträgen, die laut AVBFernwärmeV derzeit auf maximal 10 Jahre begrenzt ist. Längere Vertragslaufzeiten würden die Refinanzierung von Investitionen erleichtern und könnten Miet- und Betriebskostensteigerungen abmildern. Daher fordern Wohnungs- und Immobilienverbände eine Erweiterung der Fördermöglichkeiten, bessere Finanzierungsbedingungen und mehr Planungssicherheit. Für Wohnungsunternehmen ist es angesichts der unsicheren Rahmenbedingungen entscheidend, gesetzliche Entwicklungen und Marktveränderungen aktiv in ihre strategische Planung einzubeziehen.

Zusammenfassend gilt: Wärmepumpen sind eine Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung des Gebäudesektors. Trotz Investitionskosten von rund

5 bis 8 TEUR je Wohneinheit bieten sie im Vergleich zu Hüllensanierungen ein günstigeres Verhältnis von Aufwand und Emissionseinsparung. Eine Lösung für die Investitionsbedarfe und das Mieter-Vermieter-Dilemma bietet das Wärme-Contracting. Es ermöglicht Wohnungsunternehmen, Investitionen auf externe Dienstleister zu übertragen und sich gleichzeitig von Betriebs- und Energiepreisrisiken zu entlasten. Alternativ kann eine eigene Tochtergesellschaft für das Contracting gegründet werden, wodurch zwar die Risiken aber auch die Marge aus der gewerblichen Wärmelieferung im Konzern verbleiben.

RITTERWALD unterstützt die Immobilienwirtschaft bei der Dekarbonisierung ihres Gebäudebestands – von der Entwicklung geeigneter Strategien über die Analyse möglicher Umsetzungsmodelle bis hin zum Aufbau tragfähiger Geschäftsmodelle. Wir beraten sowohl bei der gewerblichen Wärmelieferung in Eigenregie als auch bei der Vergabe an externe Contractoren.

Kontakt

Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben, wenden Sie sich bitte an:

-

Simon Jurkat

Simon Jurkat-

email hidden; JavaScript is required

-

email hidden; JavaScript is required

-

Julie Witter

Julie Witter-

email hidden; JavaScript is required

-

email hidden; JavaScript is required

-

Mark Brößler

Mark Brößler-

email hidden; JavaScript is required

-

email hidden; JavaScript is required

1 Entsprechend der Vorgaben aus GEG § 71

2 Agora Energiewende (2023): Ein neuer Ordnungsrahmen für Erdgasverteilnetze. Analysen und Handlungsoptionen für eine bezahlbare und klimazielkompatible Transformation.

3 Bundesverband Wärmepumpe e.V.

4 KFW-Kredit Nr. 359

5 Bundesverband Wärmepumpe e. V.

6 Statistisches Bundesamt

7 Gebäudeforum klimaneutral

8 Entsprechend der Vorgaben aus §559e Absätze 1-3 des BGB

9 Der Investitionskosten nach Förderung

10 Es verbleibt ein geringfügiger nicht-umlagefähiger Aufwand zur Steuerung des Contractors beim WU

11 Tatsächliche Entlastung stark abhängig von bisherigem Verbrauch und Einkaufskonditionen

12 Dies entspricht 400 Heizanlagen, die jeweils ein Mehrfamilienhaus mit 25 Wohneinheiten versorgen

13 Mit Jahresarbeitszahl von 3,0

14 Durchschnittliche Wohnungsgröße von 65 m2

15 Aktuelle Wärmepreise am Markt sind etwas geringer

16 Daraus ergibt sich ein Arbeitspreis von 8,00 ct/kWh im Contracting

17 Gemäß VDI 2067

18 Entsprechend der Vorgaben aus AVBFernwärmeV § 32

19 Der Investitionskosten nach Abzug von 35 % Förderung

20 Jährliche Wartungskosten gemäß VDI 2067 als 1,5 % der Gesamtinvestitionskoten je Anlage angesetzt

21 i.H.v. 10 %

22 21 Mio. EUR Vorteilhaftigkeit bei Investitionskosten von 8.000 EUR je Wohneinheit

23 Bei einem Verbrauch von 120 kWh/m2 und einem Wärmepreis von 16,5 ct/kWh

24 0,28 EUR/m2/Monat

25 0,08 EUR/m2/Monat (aus BKZ)

26 Annahme einer konstanten Verteuerung um 2 % p.a.